[미술과 미술 아닌 것(?)-4] 캡처된

창 너머 보이는 풍경을 볼 때, 우리는 그 창을 존재론적으로 인식하되 그 창 자체에 시선이 가지 않는다. 그것은 창문이 없는 것과 다른 이야기이다. 말하자면 우리가 창을 통해서 저 멀리 고층건물을 바라볼 때, 창을 보면서도 그것을 마치 없는 것으로 보아야만 풍경을 시각적으로 볼 수 있다. 이때 창문에 시각적 인식과 존재론적 인식은 같이 할 수 없다. 즉 창문의 정체성은 그것이 눈에 띄어서는 안 된다. 우리는 그것을 없는 것으로 보아야지만 창문은 제 기능을 수행할 수 있다. 역으로 말하자면, 그것이 깨지거나 더러워질 때 창문의 정체성이 드러난다. 혹은 그것을 특징짓는 외부적인 요소가 두드러질 때, 즉 창문의 테두리가 시야에 잡히게 될 때 또한 창문의 정체성이 명확해진다.

Frank Stella, Charlotte Tokayer, 1963

창문의 경우와 같이, 인터넷을 할 때 브라우저 창은 인식되지 않고 이는 소프트웨어를 다룰 때도 마찬가지이다. 그것은 하나의 플랫폼으로서 존재하지만, 너무 눈에 띄지 않게 사용자가 그 투명한 공간에 신경 쓸 수 있게끔 해주어야 된다. 창문 이야기에서 유리가 유리로서 나타나는 순간, 창문은 창문으로서 기능하지 않게 된다. 마찬가지로 그것을 둘러싸는 영역, 테두리가 화려하거나 많은 영역을 괜히 차지하면, 사용자는 그 공간 안에서 압박을 받는다. 예술작품의 경우, 이러한 테두리, 즉 액자는 프랭크 스텔라(Frank Stella)에 의해 그 정체성이 액자로부터 오브제로 변모되었다. (그리고 다른 쪽, 미국식 모더니즘 회화가 평면을 계속 추구하다 보니, 결과적으로 그들이 추구하던 회화가 아닌, 거의 오브제에 가까운 모습으로 나타나게 되었다.) 이제 테두리로서 존재하게 되면서, 시각적으로 인식되지 않았던 존재가 오브제로서 살아간다.

위: David Blandy, How to Make a Short Video about Extinction, 2014

아래: Kobayashi Kenta, Give Me Yesterday(group exhibition at Galleria Vittorio Emanuele II), 2017

그렇다면 오늘날 노트북상에서 확인되는 창은 어떨 때 그것이 창으로 ‘보여질까?’ 예술작품으로 이를 보여주는 작업이 데이비드 브랜디(David Blandy)의 <How to Make a Short Video about Extinction> (2014)이다. 여기서 흥미로운 부분은 동영상 작업으로 플랫폼으로서의 창을 인식해주는 점이다. 처음에 보이는 동영상은 점점 아웃포커스되면서 그것이 아도비 프리미어로 제작되는 과정을 보여준다는 사실이 서서히 분명해진다. 또 다른 예시로 고바야시 켄타(Kobayashi Kenta)의 사진 작업에서 외적인 창까지 왜곡된 점을 살펴볼 수 있다. 이들 예술작품에서 창의 존재는 가시적으로 포착된다. 왜곡되거나 프레임 안에 나타나면서, 영상과 사진을 받치던 창의 존재를 보여준다. 그러면서 그 내부에 보이던 것이 실제로 그 인식 못했던 외부적인 틀에 의해 보였던 사실이 드러난다.

그렇다면 이렇게 외부적 존재, 즉 내부를 조건 지어준 틀은 어떤 식으로 포착되는가? 바로 예술작품 이름을 빌려서 포착된다. 그런데 모든 작업에 이 이름을 갖다 붙이는 것은 각각의 방법론적 차이를 고려하지 않는 섣부른 태도이다. 이는 결과적으로 “어떤 식으로” 포착하는지 아예 무시해버리는 결과를 낳는다. 데이비드 브랜디는 영상의 흐름을 통해 틀의 존재를 보여준다. 고바야시는 한 작품에서 포토샵 창까지 보여주지만, 또 다른 작업에서는 그것마저 왜곡하여 보여준다. 이때 창은 창이 아니라 스크린샷에 찍힌 이미지라는 사실로서 드러난다. 이와 같이, 작품이 어떤 것이라 말하기보다 ‘어떤 것을 통해서’ 포착한지 주목해볼 필요가 있고, 이에 따라 디지털 혹은 영상매체가 아닌 작업도 고려해볼 수 있다.

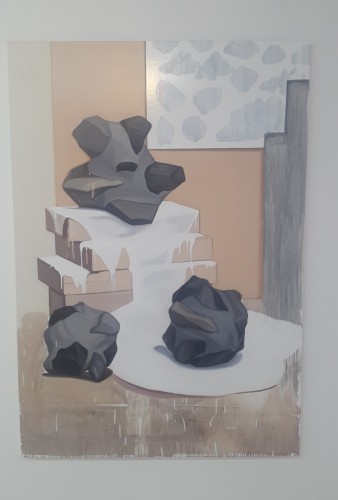

노은주, <조각들>(2017)

노은주의 회화작업은 만들어진/만들어지고 있는 상황을 포착한 것이다. 작가는 흘러내려오는 물질을 사용하면서 세팅을 만든 다음, 캔버스에 흘러내려오는 표현으로 포착한다. 즉 세팅에서 형태가 아직 확고하게 잡혀지지 않은 모습을 물감의 성질을 받아들임으로써 보여준다. 이는 분명 사진과 다른 부분이다. 사진이 인화지에, 혹은 저장된 이미지로서 응고된 형식으로 보여주는 매체이면, 회화는 응고시킬 수 있지만, 그 물감을 어떻게 다룰지에 따라 응고되지 않는 모습으로 제시가 가능하다. 이것은 작품에서 물감이 뚝뚝 떨어진다는 이야기가 아니라 물감의 매체성을 최대한 반영시켰다는 뜻이다. 즉 노은주의 작업에서 아직 형태가 어떻게 나올지 모르는 상황을 보고, 작가는 그 상황을 물감의 속성과 연결시켜 보여준다. 그것은 샤르댕(Jean-Baptiste-Siméon Chardin)의 정물화에서 물체들이 위태롭게 배열된 것을 그림으로서 안정적으로 포착한 것과 달리, 노은주의 작업은 회화의 ‘환영이라는 언어’가 아니라 그것보다 좀더 본질적인 ‘물감의 언어’로 말한다. 이때 대상은 재현된 것이 아니라 보다 대상자체, 그러니까 흘러내려오는 부드러운 액체의 속성으로 나타난다.

Jean-Baptiste-Siméon Chardin, The Ray, 1728

Takeda Teppei, Painting for Painting 001, 2014

이와 달리, 다케다 뎃페이(Takeda Teppei) 회화작업은 사진적으로 포착하였다. 작가는 대표적으로 초상화를 그리는데, 한눈에 보면 아크릴물감으로 그 물성을 강조하여 그린 것처럼 보인다. 작품을 보면, 칠한다기보다 두껍게 물감을 바르듯 얼굴이 왜곡되어 나타난다. 이때 시각적으로 인식되는 물감의 촉감, 즉 물감의 물성은 사실 세밀하게 그 붓질과 물감의 촉감을 그린 것이다. 그의 작업에서 물감의 물성은, 마치 사진으로 포착하였듯 캔버스 위에서 표현의 대상이 되어 매끈하게 처리된다. 아크릴답지 않게 아크릴로 그려진 이 작업은, 재료의 특성을 거부하면서(도) 그것을 표현의 대상으로 삼는다.

editor Konno Yuki