그 누구도 이탈하지 않았다 : 구자명 ‘내한공연’

1. 상대적인 절대 중심

어색하다는 인식은 어디에서 출발한 것일까? 아마도 원래 위치, 값, 기준에서 살짝 빗나간 경우가 어색함일 것이다. 완전히 정반대 방향으로 나아가지 않고 ‘틀림’과 ‘같음’ 사이의 중간지점 ‘다름’의 위치에서 사람들은 “이것 좀 아닌 것 같아”고 할 때에 ‘좀’이란 말에 다름의 무게를 실어본다. ‘약간’의 차이는 완전히 틀린 상태가 아니다. 어느 정도 맞되 어느 정도 이상한, 말 그대로 ‘eccentric’ 즉 중심에서 비껴간 상태이다. 그렇지만 여기서 말하는 중심이 절대원칙처럼 보이지만 사실 그 표현이 맞지 않는다. 중심은 오히려 상대적이다. 여러 다양성을 용납할 수 없기 때문에 중심을 ‘하나로’ 만드는데 이때 나머지 중심들은 힘을 잃는다. 그래서 중심에서 벗어나와 드는 어색함은 사실 제자리에 그대로 있음에도 불구하고 원점으로 간주되지 않았을 뿐이다. 원점으로 선별된 하나의 기준은 여러 기준들 혹은 중심들을 대표하지만 다른 후보자들을 무시해버린다.

2. 어색한 구조, 가상의 인물

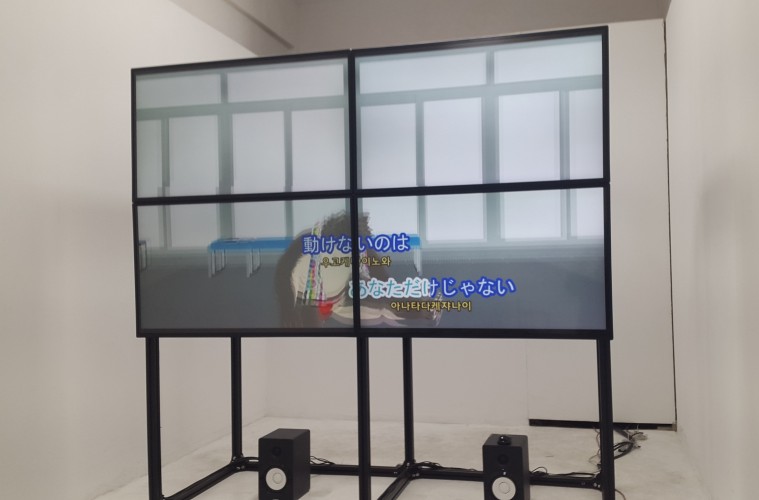

이번에 공간 형에서 소개된 구자명의 작업 <내한공연>(2017)은 처음 보았을 때 상당히 어색한 느낌이 들었다. 이 영상작업은 도쿄에서 열린 LGBT 아마추어 연주회에서 받은 인상을 바탕으로 Tuning, Intermission, 그리고 마지막 Ancore(주: 리플렛에 Encore가 아니라 Ancore로 표기되어 있어서 그대로 따라 씀) 부분까지 포함해서 세 장면으로 구성된다. 각 장면마다 음악에 맞추어 가상의 인물(늑대 포함)이 등장하는데, 첫 번째 부분에서 일본 가수 Cocco의 <타버린 벌판>, 그리고 두 번째 파트에서 요하네스 브람스(Johannes Brahms)의 <대학축전서곡>이 들린다. 음악과 어울리면서 영상에 나오는 이미지는 변화하는데 마치 어떤 뮤직 비디오, 혹은 (Tuning 부분에 특히) 노래방에서 보는 영상(과 가사 자막)처럼 보인다. 2×2로 구성된 네 개 화면은 모니터 하나로 영상을 보여주는데 바로 이 형태 면에서 어색한 인상을 받았다. 하나의 영상이 하나의 화면이 아니라 네 개를 붙인 화면, 말하자면 각각 모니터의 프레임 부분 때문에 영상이 잘린 느낌, 즉 프레임 부분의 십자 모양 테두리가 영상을 방해한다는 생각이 들었기 때문이다. 어색한 인상은 이처럼 작업 세팅 부분에서 찾을 수 있다. 그런데 영상 속에서 마찬가지로 이러한 어색함을 확인할 수 있다. 두 번째 어색함은 바로 등장인물의 동작 표현에 찾을 수 있다. 각 파트마다 등장인물이 가상으로 등장하고 춤을 추고 걷는데 이들의 모습과 동작은 사실에 가깝지만 어디까지나 사실’적’이다. 비틀거리고 가끔씩 화면 배경에 스며들 듯 녹아버리는데 무엇보다도 춤을 추는 동작이 사람을 ‘닮았지만’ 사람과 ‘같지 않다’. 어디까지나 가상의 존재라는 것이 분명하고 만들어진 존재라는 것이 분명하게 인식된다.

3. “움직일 수 없다는 게 너만 그런 게 아니라고”

작품을 통해 느껴지는 어색한 인상은 보다 근본적으로 작가가 주제로 꼽은 LGBT, 말하자면 성 소수자에 대한 이야기와 연관될 수 있다. 이들은 일반적으로 생각할 때, 그리고 오늘날의 사회 분위기 속에서도 여전히 어색한, 말하자면 주변부로 간주되는 존재들이다. 이들을 작업을 통해 전달할 때 서로 긴밀하게 얽힌 두 가지 어려움이 있다. 하나는 그들을 표현하는 데에 있어서 시각적으로 강조하는 일의 타당성, 그리고 다른 하나는 가시화되지 않은 정체성 표현에 대한 문제이다. 그들이 음악을 부르고 연주하는 장면을 사진이나 영상으로 찍었었다면 과연 ‘일반적인 범주’에 속하는 사람과 어떤 점이 다를까? 이때 그들은 시각적으로 일반적인 모습에 포섭되고 만다. 차이를 알아볼 수 없고 알게 되면 이 차이를 오히려 의아하게 여긴다. “정상처럼 보이는데?”라는 식으로 말이다. 그렇다고 해서 기록물에 반드시 어색함을 강조해서 드러낼 필요가 꼭 있어야만 하는가? 일반적인 경우와 달리, 그 어색한 부분을 가시화하여 인식하게 보여줄 때 그들은 볼거리, 예를 들어 이전 시기 만국박람회에서 볼거리로 여겨진 인물처럼 포착될 우려가 있다. 성 소수자를 보여주는데 수반되는 이 두 가지 문제, 즉 비가시화와 가시화의 간극에서 구자명의 작업은 그들을 자연스럽게—‘보여준다’, 가 아닌—보이게 만든다. 영상 속 인물의 동작, 두 번째 파트 <대학축전서곡>에서 들리는 불안정한 아마추어 연주자의 트럼펫 소리, 그리고 네 개의 화면, 이 모든 것들은 처음에 상당히 어색해 보였다. 그런데 사실은 그 어떤 것도 정상적인 상태에서 이탈하지 않았다. 디지털 편집 기술, 그리고 악보를 통해서 ‘누구나’ 악기를 연주 가능한 것을 보여주면서 그들의 성 정체성으로 연결시켜 그들 또한 제 발로 땅을 딛고 서 있다. 이것들은 또 다른 중심이며 매체와 기술, 그리고 궁극적으로 성 정체성의 ‘한계’가 아니라 ‘그대로의 모습’으로서 드러난다. 첫 번째 파트에서 합창단이 부르는 <타버린 벌판> 가사에 “움직일 수 없다는 게 너만 그런 게 아니라고” 나오는 것처럼 그것들은 그대로 있을 뿐이며 작업을 통해 가시적으로 파악되었다.

editor Yuki Konno