회화다운 회화 : 《몰입과 균형》전 (갤러리 기체)

작년 겨울부터 갤러리 기체에서 진행되는 《몰입과 균형》 전시는 세 화가가 각각 작업을 보여준다. 옥승철, 전현선, 그리고 노은주의 세 명은 작품 스타일이 서로 다르다. 옥승철은 애니메이션의 한 장면, 전현선은 캔버스에 다른 매체/재료—색종이, 조그만 종이, 혹은 캔버스—를, 그리고 노은주는 심플한 오브제를 그린 것처럼 보인다. 그럼에도 불구하고 이들의 작품에 공통점이 있다고 생각한다. 세 화가가 제작한 작업은 “상당히 회화다운 회화였다.”

1. 정박의 자리

옥승철, <Taste of Green Tea>(2017)

옥승철, <Taste of Green Tea>(2017)

옥승철의 작업을 처음 보는 사람은 아마도 로이 리히텐슈타인(Roy Lichtenstein) 작업을 떠올릴 수 있을 것이다. 그의 작업에서 인물은 평평하게 그려지는데, 리히텐슈타인이 닷(dot) 처리를 한 것과 달리 표현법과 그 색상 때문에 더욱 평평한 인상이 전달된다. 명암이 서서히 바뀌는 지점은 그라데이션 효과가 아니라 음영부분이 명백히 나누어져 그려지기 때문에 어떻게 보면 실크스크린, 혹은 판화에 더 가깝다. 그의 작업에서 아크릴 물감으로 그려진 인물은 캔버스의 빈 공간을 전체적으로 메우고 어떤 영화나 만화의 한 장면—화면을 가득 채운 인물의 감정표현—처럼 그려진다. 그의 작업이 그토록 ‘극적’으로 보이는 이유가 여기에 있다. 어떤 내러티브에서 벗어난 인물의 모습 앞에서 감상자는 표현뿐만 아니라 그 이야기 또한 평평해진 상태를 목격한다. 이야기는 절정에 다다르면서 긴장감 또한 고조되어 전체적으로 높낮이가 있다. 그 중의 한 장면만 가지고 대사도 앞뒤 연결도 없이 장면이 ‘평평하게’ 튀어나온다. 그런데 이야기가 평평해졌다고 하더라도 어떻게 보면 이것은 하나의 절정의 상태가 계속되는 것일 수도 있다. 작품에서 전달되는 등장인물의 표정이나 긴장감은 그 맥락에서 벗어나온 상태이면서 동시에 극적으로 그려내는 표현 때문에 그 긴장감을 계속 보유한다. (이런 관점에서 보면 긴장감이 고조된 상태에 응축된 것일지라도 질 들뢰즈(Gilles Deleuze)와 펠릭스 가타리(Pierre-Félix Guattari)가 언급하는 ‘고원’의 상태와 다를 수 있다.)

그는 이야기를 캔버스 위에 정박시킬 뿐만 아니라 움직임마저도 정박시킨다. 긴장감은 심장 소리나 전후와 연결된 상태에서 벗어나와 캔버스 위, 고조된 상태에 머물면서 진동시킨다. 따라서 이 부분과 관련해서 그의 작업이 하나의 스틸 컷과 유사하다고 말할 수 있다. 그런데 그의 작업이 스틸 컷과 유사하나 다른 이유는 바로 어떤 장면 속 인물의 표정이 ‘포착된’ 흔적을 캔버스 모서리 부분에 찾을 수 있어서 그렇다. 한 눈에 보기에 그래픽으로 그려진 것처럼 보이는데 모서리 부분을 볼 때 그것이 페인팅, 즉 카메라 혹은 비디오의 비가시적인/인식되지 못하는 프레임으로 포착한 것이 아니라 캔버스 위에 (물감으로) 물리적으로 포착한 것을 확인할 수 있다. 그 모서리 부분은 디지털이나 컴퓨터 그래픽과 다른, 눈 앞에 있는 물건이 회화임을 다시 인식시켜준다. 상당히 평평하게 그려진 표정은, 디지털 이미지의 경우가 보는 사람에게 빛을 쏘는 것이면, 캔버스를 향해 포착된/볼모가 된 페인팅으로—비춰낸, 이 아니라—그려진다.

옥승철, <Red>(2017) (부분)

옥승철, <Red>(2017) (부분)

2. 레이어는 그려진다/그려진 것이다

전현선, <뿔이 본 열매의 풍경 (전체를 위한 부분)>(2017)

전현선, <뿔이 본 열매의 풍경 (전체를 위한 부분)>(2017)

전현선의 작업은 앞서 언급한 옥승철과 뒤에 소개할 노은주 작업과 비교하면 그 여러 레이어가 특징적이다. 여기서 말하는 레이어란 캔버스 위에 다른 영역, 말하자면 색종이나 다른 캔버스처럼 보이는 영역을 말하고 이것들은 작품 안에서 모티프로 두드러진다. 작품을 보면 그 묘사되는 필드로서의 대상이 묘사된다. 예를 들어 <>의 경우 벽돌담에 보면 종이를 붙인 것처럼 묘사가 보인다. 그리고 그 위에 보면 다른 영역이 보인다. 20세기 초반에 르네 마그리트(René Magritte)가 관심을 보여준 문제, 말하자면 캔버스 ‘위’에 캔버스 그리고 거기에 작품을 그려지는 일이 상응하듯이 그녀의 작업에서 작품은 묘사와 묘사로서 존재하는 대상의 레이어를 그려내고—복잡하니까 풀어서 말하자면 레이어를 포착하고—있다.

그런데 전현선의 경우, 캔버스 위에 몇 개 쌓인 레이어는 부분적인 묘사 때문에 무효화되었다고 볼 수 있다. 층으로 보이는 레이어, 그 위에 그려진 대상들간의 공간과 관계를 무시하는 것처럼 물감과 붓의 흔적이 보인다. 흘러내린 물감 때문에 그녀의 작품에 ‘표현된’ 레이어는 (‘원래대로’)다시 하나의 캔버스로 환원된다. 이 부분을 제목 <산보드로잉들>, 그러니까 복수로 표기된 부분과 연결시키면 흥미롭다. 결과적으로 작품에 (말 그대로) 표현된 레이어가가 여러 개 존재하는 상태를 보여주고 그것들이 캔버스에 그려진 것을 제목을 통해서 알 수 있지만, 결과적으로 여러 흔적 때문에 그것들이 하나의 캔버스에 그려진 것임을 보여준다. 층으로 쌓인 레이어, 그 공간 사이를 뛰어넘는 것처럼, 즉 무효된 것처럼 흘러내려온 물감을 통해 레이어가 표현된 것임을 보여줄 뿐만 아니라, 그 위화감이 캔버스라는 매체의 관점에서 보았을 때 아무 이상이 없는 것을 보여준다. 왜냐하면 캔버스 위에 보면 그려진 것, 즉 (어떤 대상을 그리는) 캔버스를 그린 것밖에 없기 때문이다.

전현선, <산책 드로잉들(전체를 위한 부분)>(2017) (위)

전현선, <산책 드로잉들(전체를 위한 부분)>(2017) (위)

전현선, <산책 드로잉들(전체를 위한 부분)>(2017) (부분) (아래)

3. 그려진/그려지고 있는 그림

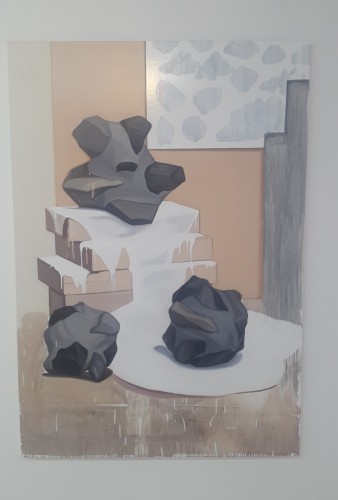

노은주, <조각들>(2017) (위)

노은주, <조각들>(2017) (위)

노은주, <조각들>(2017) (부분) (아래)

노은주의 작품을 보면 특이한 물건들이 그려진다. 그녀는 스스로 만든 세팅을 켄버스에 그린 것이다. 제작방법 자체는 화가 치바 마사야(Chiba Masaya)와 연결시킬 수 있겠지만 노은주 작업의 매력적인 부분은 회화로서 그려진(완료형)/그려지고 있는(진행형) 점이다. 앞서 나온 설명처럼 그녀의 작업은 어떤 세팅된 상황을 그린 것이다. 그려진 모티프를 보면 특징적으로 흘러내리는 듯한, 말하자면 비정형의 모티프가 고체 상태의 다른 모티프를 덮고 있는 점이다. 뻗어나간 와이어, 천, 그리고 반-고체 상태의 시멘트처럼 보이는 모티프가 보인다 (이번 전시에 소개된 작업 중 몇 개는 제목이 <녹는 형태 연습>이다). 이런 변해가는 존재들을 캔버스 위에 포착한 점에서 그녀의 작업은 ‘그려져 있다(완료형).’ 흘러내리거나 해서 변하는 형태는 캔버스 위에 물감으로서 그리고 순간으로서 고정/고체가 되었다. 순간으로 응축하기, 이 특징은 그녀의 이전 작업에서 찾을 수 있는 특징이기도 하다. 2013년 Willing N Dealing에서 열린 전시, 《상황/희미하게 지탱하기》에서 소개된 작품을 보면 종이나 나무판, 혹은 즉흥적으로 만들어진 것처럼 보이는 구조물은 불안정한 상황으로 캔버스 위에 포착되어 있다. (이 부분은, 표현에 사용한 매체가 다르다는 ‘중요한 차이’가 있지만 피슐리 앤 바이스(Peter Fischli & David Weiss)의 사진 연작을 떠올릴 수 있다.)

앞서 분석하였듯이 그녀의 작업은 어떤 대상과 장면을 포착하고 있다. 그럼에도 불구하고 그녀의 작품이 진행형으로 그려지고 있고 이것이 그녀 작업의 두 번째 특징이다. 캔버스에 그려진 두 가지 모티프, 즉 정형과 비정형의 모티프는 하얀 영역 위에 포착되어 있다. 그런데 그 세팅과 상황은 온존하게 그려지지 않았다. 캔버스를 보면 그것이 회화를 스스로 보여주듯이 어색한 붓질이 보인다. 예컨대 <조각들>(2017)를 보면 회색조 모티프에 배경의 분홍색조 붓질이 보인다. 이 부분만 보아도 그녀의 작업은 세팅의 완결된 상황을 묘사한 것이 아니라 ‘세팅(하기 자체)’를, 말하자면 그 과정에 더 가까운 것을 보여주고 있다. 노은주의 그림은 그녀의 그림은 묘사가 다 끝난 완료형이 아니라 배경으로 모습이 변해가는 붓질이나 오브제가 되어가는 붓질을 찾아볼 수 있다. 비정형의 상황을 완벽하게 포착/부착시켜 놓은 것처럼 보이지만, 실은 그렇지 않고 그러한 붓질을 볼 때마다 그 작품이 그려지고 있는 ‘진행상태’자체라는 것을 확인할 수 있다. (이 부분을 짚어볼 때, 작년 서울시립미술관 난지창작스튜디오에서 오픈 스튜디오 때 작가 스튜디오에 프랜시스 베이컨(Francis Bacon)의 책이 있던 것은 흥미로운 사실이다. 질 들뢰즈의 ‘그 책’을 발견하지 못하였지만 말이다.) 물감이 위에서 아래로 흘러내리는 점은 전현선의 작업과 공통적이지만, 전현선의 작업에서 레이어간의 공간을 현혹시키는 반면, 노은주의 작품은 회화의 말을 빌려서 그 표현이 과정으로서 ‘흘러나와 있다.’

editor Yuki Konno