[미술과 미술 아닌 것(?)-2] 구축된

1. 빛이 있으라 하니… : 상황과 예술

안도 타다오(Ando Tadao)의 <빛의 교회>에 들어가서 사람들은 십자가 모양으로 나오는 빛에 감동을 받는다. 그런데 이때 사람들은 사실상 공간의 구조를 통해 빛을 본다. 이 건축물은 콘크리트 벽면에 십자 모양으로 슬릿이 들어간 구조를 통해 빛을 바깥에서 내부로 비추게 만든다. 일반적으로 교회 건물 꼭대기에 보이는 그것과 달리 <빛의 교회>는 아무것도 없는 상황에 빛을 만들지 않았다. 말하자면, 여기서 빛은 전원을 켜서 뿜어져 나오는 것이 아니라, 구조를 통해서 애초에 존재했던 것을 인식하게 해준다. 이처럼 <빛의 교회>에서 사람들은, 존재하되 인식되지 못한 빛을 구조를 통해 알아차린다. 그러니까 주변 환경에 의해 부각된 빛을 보게 된다.

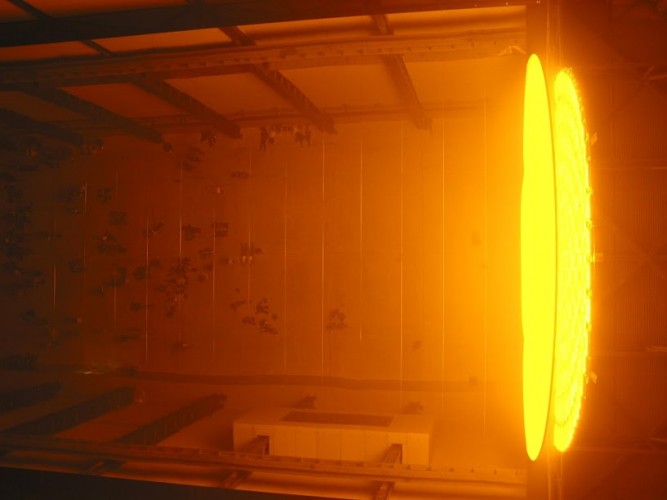

반대로 테크놀로지의 도움을 받아 빛 자체를 만들어내는 일 또한 가능하다. 올라퍼 엘리아슨(Olafur Eliasson)이 유니레버(Unilever) 시리즈에서 선보인 <기상 프로젝트>(2003)는 거대한 세팅을 통해서 태양 빛 자체를 만들고 있다. 관람객은 설치된 조명 아래에서 편안히 시간을 보내는데, 이제 예술작품이 상황을 만들게 되어 하나의 ‘대상’으로 인식되지 않은 일도 흔하다. 여기서 상황은 크기와 매체의 문제와 동일한 문제라 말할 수 없다. 작품 앞에서 압도되지만 토마스 루프()의 사진이 ‘어떤 인물’이 아니라 ‘어떤 인물의 사진’으로 인식되는 것처럼 크기가 반드시 예술작품을 상황으로 만들지는 않는다. 엘리아슨과 제임스 터렐(James Turrel)의 대규모 작품은 벽과 작품의 배경-대상의 조합이 스며들게 되는 지점으로 다가가기 때문에 상황에 가깝다. 터렐의 작업에 대해 댄 플레빈(Dan Flavin)이 ‘상황’이란 말로 설명—그리고 부정—하였듯이 그것은 미술작품이 인간과 둘러싸고 전시장과 일체가 되는 이야기가 된다—관람객과 창조자(예술가)와 전시공간, 이 세 존재의 조합.

2. 올라간/올려진 무대

필립-로르카 디코르시아, <HEAD>(2000-2001)

상황이 구축되면서 예술작품이 가끔씩 공연 없는/공연되는 무대예술처럼 느껴지기도 한다. 예술가가 세팅을 해놓은 무대, 그 위로 사람들은 주인공이 되고 싶어서 올라갈 수도 있고, 나도 모르게 무대 위에 올라가 주인공이 되어버리기도 한다. 플롯은 이제 서사 내부에 준비된 것뿐만 아니라, 어선에서 그물을 던져 고기 잡는 듯 하나의 테두리로서 이미 있던 것들을 구축된 상황 안에 포함시킨다. 일찍이 페터 한트케의 희곡 <관객모독>(1966)에서 관람객의 반응을 유도하였다면 몇몇 시각예술에서 공간 혹은 물리적인 세팅이 중요하다. 필립-로르카 디코르시아(Philip-Lorca DiCorcia)의 사진 작업 <HEADS>(2000-2001)도 이 맥락에서 보면 촬영의 구조가 사실 중요하다. 이 작품에 나온 인물들은 어쩌다가 무대 위에 올라가게 되었다. 영화의 한 장면처럼 연출된 장면도 아니고, 카메라를 들고 ‘결정적인 찰나’를 포착한 앙리 까르띠에-브레송(Henri Cartier-Bresson)의 사진과도 다르다. 디코르시아의 경우, 사람이 밑을 지나가면 자동으로 플래시가 터지는 세팅을 준비한 다음, 그 사실을 모르고 지나가는 사람을 멀리서 사진으로 찍었다. 이때 사람들은 의도되지 않게 사진에 찍혀 작품에서 하나의 주인공으로 등장한다. 사진이 찍힌 조건을 모르면, 그리고 관람자가 그 사실을 알고도 그의 작업은 결정적인 장면으로 보인다. <HEADS>는 연출의 테두리를 제공하였을 뿐이지, 연출을 요구한 것은 아니다.

정연두의 <시네매지션>(2010)을 보면 이러한 구축된 상황을 시각적인 차이, 즉 시선의 차이를 통해 보여준다. 두 채널로 구성된 이 영상작업은 마술사가 무대에서 마술을 보여주는 장면을 찍은 것이다. 스크린 두 개 중의 하나는 화면 내부로, 그리고 다른 하나는 화면의 바깥 부분, 즉 상황의 구축된 모습을 보여준다. 전자는 보다 (시선과 보는 위치까지) 고정/포착된, 특정 프레임을 위한 것이다. 화면 안에서 벌어지는 신기한 장면으로 몰입된 관람객의 시선과 위치에서 포착된 장면을 카메라 프레임으로 포착한 것이다. 반대로 보다 넓은 시야에서 그 장면을 찍었을 때는 그것이 연출된 것임을 보여준다. 조수들이 왔다갔다하면서 마술사를 도와주고 하나의 (연출된) 장면을 같이 만든다. 이처럼 몰입과 거리 두기가 동시에 보여지는 <시네매지션>은 상황으로 몰아가 인간과 일체가 되는 것과 달리—비록 사후적일지라도—다시 그 ‘구축된 상황’을 하나의 대상으로 인식하게 해준다.

정연두 <시네매지션>(2010)

3. 제작과 제작하지 않음

어떤 의미에서 구축된 상황은, 허구를 구성하고 그것을 마치 사실인 것처럼 보여주는 것이 아니라 단순히 ‘구성’에 가까울 수도 있다. 터렐의 공간설치작업은 작품의 배경과 전시되는 대상 사이를 수평으로 묶어놓았는데 <Blue Planet Sky>(2004)를 보면 그는 하늘을 만든 것은 아니다. 단지 하늘을 보여주는 구성을 만들었을 뿐이다. 여기서 제작과 제작하지 않음의 경계가 모호해지고 작품이 이 두 개를 동시에 껴안게 된다. 레디메이드의 경우가 개념적으로 변화하는 것을 보여주었다면 터렐의 경우가 그렇듯이 구축된 상황에서 예술가는 실질적으로 어떤 것을 만들어서 만들지 않은 부분을 강조한다. 뿐만 아니라 엘리아슨의 경우 또한 구축한/만든 태양 아래에 사람들의 반응은 엘리아슨의 요구하는 차원을 떠난다. 관람객과 창조자(예술가)와 전시공간, 이 세 존재의 조합은 제작과 제작하지 않은 상태의 이분법을 관계망 속에 녹여내리고 있다.

제임스 터렐, <Blue Planet Sky>(2004)

editor Yuki Konno